ウルムガルトの森に月が昇る ブナの木の天辺でふたつの眼球が光る 発掘人形のブリキニクスは 枯れかかった森の蔦の奥から発掘された書物をかかえていた ブリキニクスは 月光の射す花崗岩の上に腰をおろし その書物を開こうとしたが すでに書物は石化のなかにあり その形を保っているのがやっとだった おそらく これはこの地上を闊歩していたものどもの 最後の書物なのだろう 書物は知を封じたものと云われているが それを封じたものはいまどこにいるのだろう かつては知を掘り出すためのブリキニクスも菌類のように地上に溢れていたが いまでは一体になってしまった これが孤独というものなのかもしれないが その感情はまるで見当がつかない どこからか 歌が流れてくる the wall on which the prophets wrote is cracking at the seams… それともブリキが風に共振して鳴っているのか それはさだかではない しだいに身体が動かなくなってくる そろそろ召されるときなのか 視界もぼやけてくる 水晶のような眼がじっとこちらを見ているような気がする 膝の上に置かれた最後の書物が ふと重くなる あるはずのない意識がしだいに遠のいていく そよ と風が吹いたとき 膝の上に置かれた書物が灰となって月光のなかを舞い上がっていった 金属片がゆっくり崩れかかるとき どこかで小さなはばたきがした

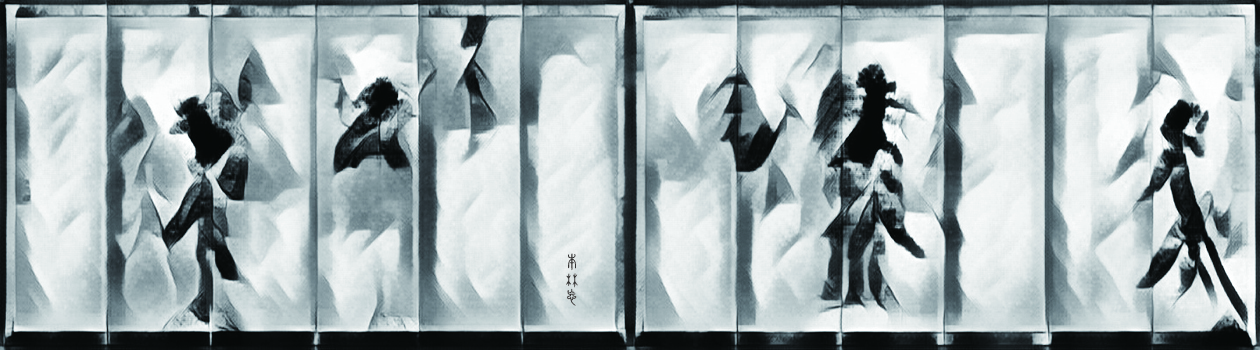

最後のカルヴァナル

冬の森に十六夜の月が高々と昇った 広場の真ん中に堆く積み上げられた薪に点火されると 歓声がわきあがる ハイイログマが短い挨拶をすませると 蔦で拵えた冠を火のなかに投げ入れた 喇叭が鳴り 太鼓が地を震わせると 集まったものどもがやんややんやと踊りはじめる 春宮の翁が 少し離れたところからその様子を眺める そして徐にたちあがると優雅に舞いはじめる 舞にあわせ 森の木々が揺れ 鳥どもが囀り 小さな旋風がそこかしこでゆらめく こんな祭りが誰に知られるともなく もう三千年もつづけられてきた そして今宵の祭りを最後に この森が返される 火が月を焦がしそうなほどますます高くなる ぱちぱちぱち と火がはじけたとき 鳥どもが一斉に火に飛びこんだ 焦げた匂いがあたりに漂うなか つぎは野鼠どもが一斉に火に飛びこむ それでも祭りはつづく ひときわ高く喇叭が鳴る つぎは兎どもが火に飛びこみ 虫どもが飛びこみ 魚たちが飛びこむ そして森のものどもがつぎつぎに火に飛びこんでいく そして木々が順に火に飛びこみ 最後に山が火に飛びこむと そこには月よりも大きな炎だけが残った 火の燃えさかる音のするなか あたりはしんしんと静まりかえっている

リネル抄

花屋の前を通りかかると剥き出しの無が陳列されていて 愛おしい思い出が 骨の折れた小さな傘と一緒に売られていて 遠くからやってくる雲を眺め あてどのない存在の紙片を 雲のその奥へ埋め 燃え尽きる存在の影を 寄木細工の箱に詰めると ふいにやってくる黄昏が 町の一切を溶かし 紙屑のように畳まれた夜を拾って広げると 流れ星がひとつ 天を横切り 悠久の時の終わりを告げるかのように その軌跡から秘密の文字が溢れ落ちるころ あなたは目を覚まし 石ころのような内臓をからからと鳴らしながら坂道を登り 歴史のように折れ曲がった木の枝に掛けられた将来を纏い 七角形のワルツを踏みながら 天へ昇ると 忘れられた存在が 夜の海で溺れ 魚の粒子がほどけ そのまま無になって 龍眼をもつ蟋蟀が跳ねる

プゼーとの約束

プゼーは象のかたちをした蝶あるいは蝶のかたちをした象 このところとんとみかけないが こどものころはいつもふたりで遊んだものだ プゼーはうたが好きだった 学校で習ううたとはまるでちがっていて 母音だけのうたで おまけに円環旋法とでもいうような 不思議な旋律だった 母音の数もゆうに六十は超えていて まるで天使の息のようだった 意味はさっぱりわからなかったが 子守唄のように心地よかった プゼーは石ころの陰や 木のうろや 草むらが好きだった でもプゼーのすがたは誰にも見えないようだった 一度友だちとの学校からの帰り道 プゼーがあらわれて紹介したのだが 友だちは気味悪がって先に帰ってしまった そしてそれ以来口をきいてくれなくなった それからはプゼーのことは誰にも話していない あるときプゼーに連れられて裏山にのぼった 裏山の中腹あたりに藪を抜けていくと そこに小さな洞窟があった プゼーに案内されるまま洞窟のなかへ入っていった 洞窟の壁に苔がびっしりと生えていて 苔がぼんやりとした光を放っていた 行ったことはないが 浄土のようだった くねくねとした洞窟を進むと やがて小さな広間に行きあたった プゼーは奥の壁の前に座り いつものようにうたをうたいはじめた プゼーのうたが洞窟のなかに響いて まるで宇宙のすべてがうたっているようだった そういえば生まれる前 そんな感覚だったな と思い出しかけたとき ふいにうたが止んだ いつのまにかプゼーのすがたも消えていた ふと いままだ味わったことのないようなさみしさがこみあげてくる プゼーはいったいどこへいったのだろう 小さな声で プゼーのうたをまねながら帰っていく それでもこのさみしさだけは抑えられなかった 洞窟を出るころには泣きじゃくっていた それからすぐ 引越しをした それから五十五年 そこそこいい人生だった 定年退職の日 花束を持ったまま 思い立ってあの裏山を訪ねる なぜかプゼーとの約束を思い出したような気がした 裏山の様子はすっかり変わり 冷たい住宅が整然と並んでいた 洞窟のあったあたりは小さな公園になり 奥に朽ちかけた小さな祠があった あたりを探し回ったがプゼーはいなかった 誰もいない公園のなかでブランコが風に揺れていた 不釣り合いな花束を祠の前に置き さみしさを抱えながら公園をあとにした 駅に着くと終電三十分前だった 誰もいないホームのベンチに座り 冷たい風に吹かれながら終電を待った そのとき 風にまぎれて何かうたのようなものが聞こえた気がした 目をつむり 耳を澄ます かすかではあるがプゼーのうただ あわててベンチから立ち上がり あたりを見回すが プゼーのすがたはなかった そのとき ホームに滑りこむ終電の警笛の音がすると プゼーのうたはそれきり聞こえなくなった 列車の扉が獣の口のように開く 一寸躊躇したが そのまま列車に乗りこんだ 乗客は誰もいなかった 空気の抜ける音がして扉が閉まる 座席につき ぼんやりと外を眺める 列車がゆっくり走りはじめる トンネルに入る手前 一瞬 列車の窓にプゼーのすがたが浮かび上がった あっと思ったとき列車はトンネルに入り 窓には老いた男の顔が浮かび上がった ゆっくり目をつむる プゼーのうたが耳のなかに残っていた それは宇宙を統べる黒い銀河のように いつまでも漂っていた

クルアの祈祷

未調査の森に入り コラールという機器の設置場所を探して歩く 湿度など適当な場所が見つかったら 機器を下ろし 十二本の避雷針のような細い金属棒を取り出し 注意深く 直径二メートルほどの円周上に刺していく そして金属棒と機器を結び ヘッドホンを耳にあてながら感度を調整していく そして時間を確かめてから徐にコラールのスウィッチをいれる コラールは地中の微生物活動のかすかな電位の変化をとらえ それを音に変換する そして十二本のセンサーの音を記録する そしてそのスペクトルを解析すると サウンドスケープ解析のように 土壌の微生物の状態を診断できる 往々にして微生物の音がハーモニーを奏でるので コラールと名づけられた すでに四百ヶ所以上のコラールを記録している ウォンバットの森でのことだった いつものようにコラールを聞いていると ふいに異国のことばのように聞こえた それは美しい旋律を奏で まるでクルアの祈祷のようだった そのときは耳がそのように思いこんでそう聞こえているのだろうと思っていた だが数日して次の森を調査していたとき ウォンバットの森が一夜にして枯死したというラジオニュースを聞いた いま調査している森でもクルアの祈祷が聞こえたばかりだった 偶然だろうと思いながらまた次の森へ調査に赴く するとまた調査した森がいきなり枯死したというニュースを耳にした コラールが悪い影響を与えたのかもしれないと思い この森では機器を設置せずにそのまま夜をすごした すると夜明け前に どこからかクルアの祈祷が聞こえてきて目を覚ました ほんのかすかな音ではあるが クルアの祈祷にちがいなかった クルアの祈祷はしだいに大きくなり やがて風とともに木々が揺れだした どこかで木の倒れる音がする 小枝がぱらぱらと落ちてくる これは只事ではないとあわてて荷物をまとめ 森を抜けた 森を抜けたとき 背後で森の崩落する音が聞こえ 森は土煙に隠れた それでもクルアの祈祷は止まず しだいに大きくなっていった 村に出た 村人たちは皆外に出て クルアの祈祷につつまれながら 天を仰いで祈りを捧げていた 森ばかりではない 木造の家も崩落し 石を積んだ塀だけが残った それでもクルアの祈祷はひろがりつづけた すでに此の星をおおい尽くしているのかもしれなかった 村を抜けて振り返るが 村人のすがたは見えなかった クルアの祈祷はさらにひろがり 大気を震わせ もはや身体の内から響いているのか 外から響いているのか 地から響いているのか 天から響いているのかも 判然としなくなった どうやらクルアの祈祷から逃れることはできそうにない それにしてもやけに喉が渇く また朝を迎えることはできるのだろうか 荷物を下ろして膝をつき 目を瞑って手をあわせ 天を仰いで祈りを捧げた

神々の黄昏

とある町にさしかかったとき 籠目にすっかりとらえられてしまったような 妙な胸騒ぎに襲われる それは切れかかった雲にも 朽ちかけた柱にも似ていた ギュスターブの森を抜けたとき ふと月が翳り そこにたよりない町の影がにじんでいた 誰かに呼びとめられたような気がして後を振り返ったが 森のすがたはかき消えていた まるで折り紙のなかを歩いているようだった 足の感触もぺらぺらであったし うっかり壁に寄り掛かろうものなら そのままくしゃりと町が倒れてしまいそうだった 路地になにやらぼんやり光るものがある 足をとめて見ると折り紙でできた歯車風の花のようで 通りすぎようとすると アネモイ と声がする 思わず足をとめると風が吹きかかり その花は風に運ばれていってしまった しばらく歩いていくと 高い塀の上に立つ猫のような折り紙がこちらを見下ろしていた 通りすぎようとすると バステト という声がして 猫の折り紙はひょいと塀の向こうに消えてしまった 雲間からふいに月の光が射したとき 鏡を持ったもののすがたが辻に浮かびあがったが はたしてそれも折り紙であった 辻にさしかかったとき 月が雲に隠れ ツクヨミ という声を残してそれは忽然と消えてしまった 足元がたよりなく なんどもつんのめって倒れそうになる いったいこのたよりなさはなんだ これが存在のたよりなさというものか こどもっぽい乾いた笑いが肺の奥からこみあげてくる いろいろなつくられた思い出が浮かびあがりかけたとき びゅん と大風がやってきてそのまま巻き取られてしまった 気がつくと ギュスターブの森の入り口で 森に入ろうかどうか 上着の埃をはらいながら逡巡しているところだった どこからかわらべうたが聞こえてくる

砂漠の歌祭文

どこかで口笛を聞いたような気がして目を覚ますと そこは砂漠のなかの遺跡で 青白い月が掛かっていた ゆっくり立ち上がり砂を払うと 遺跡の朽ちかけた柱の影で青いターバンを巻いた男が 古いギターの調弦をしていた 影をなぞるとトゥアレグ族のエムドゥ・モクターのようだった 男はやがて琵琶のようにギターを掻き鳴らし 月に捧げるようにタマシェク語で唄いはじめた ふいに脳裏に Asdikte Akal という文字が浮かぶ 少し掠れた声で 呪術のように同じ旋律が繰り返されると あたりの砂が舞い上がり 男をつつむようにして踊りはじめる ことばの意味はまるでわからないが なぜか胸がしめつけられ こどもの時分に裏山から見た夕焼けを思い出していた 呪師の歌祭文はつづき やがて砂が遺跡をおおい 天をおおうと 砂のあいだから 遠くからやって来た隊商たちが酒宴を繰りひろげる音や 薪が爆ぜる音が聞こえてきた やがて青衣の歌祭文が遠のいていくと 隊商たちの喧騒も砂のあいだにまぎれ 舞い上がっていた砂が細雪のように遺跡に降り積もっていった ふいに静寂が訪れ 夜の冷気が頬を撫でた 遺跡の上に掛かっていた月の姿はどこにもなく ただ残り火の香りが鼻をついた 青衣の男はもう出立してしまったのだろうか 忘れられたこどものような心持ちで身を竦めていると どこかで鳥の羽ばたきの音がして その奥からせつない口笛がもれてきた 目をつむると瞼が熱かった そのままなぞるように口笛を吹くと 一陣の旋風がやってきて無重力のなかに攪拌され 気がつくと 冷たい蒲団のなかで歯を鳴らしていた

椋鳥の群れ

ある秋の夕暮れのこと 町に散歩に出掛ける 六丁目の交差点に差し掛かったとき 背後で警笛が鳴り 鉄狼のような路面電車が鼻息荒くすぎていった 八百屋では切れかかった裸電球の下でお得意さんに玉葱を手渡しているところで 暮れかかった上空を椋鳥の群れが水面を叩く雨のような音をたて 破れかけた扇よろしく舞っていた 八百屋の前を通りすぎようとしたとき 店の奥から相撲中継の悲鳴にもにた歓声が轟き 店主のささくれだった手から小銭が落ちそうになった そのとき背後で捻れた折り紙のような気配がして 振り返ると灰褐色の猫が悠然として歩いていたが 道行く人は誰も気に留めていないようだった そのとき警笛が鳴り 鉄狼のような路面電車が鼻息荒くすぎていった 八百屋では切れかかった裸電球の下でお得意さんに玉葱を手渡しているところで おや この光景はどこかで と思いかけると 道端に紛れていた托鉢僧が 左手の中指を立てながら 一水四見 と呟いた いったい何事かと振り返るがそこに托鉢僧の姿はなく 暮れかかった上空を椋鳥の群れが水面を叩く雨のような音をたて 破れかけた扇よろしく舞っていた じっと手を見るがどうにも落ち着かない そのまま手が椋鳥の群れに紛れてしまいそうで 足が動かなくなる 小銭の落ちる音がする ある若い哲学者が世界は存在しないといきまいていたが いま 世界が裁断機に掛けられつつあることを 誰も知らない

冬の蝶

ある夜半すぎのこと 干涸びた背中だけになってしまった亡霊が書斎の椅子に座り 半開きの窓から入る風に撫でられながら 歪な爪を立て 緑暗色の書物の頁に見入っている ふと雲の切れ間から射す月光がよぎったとき 埃で曇った硝子に古代の紋章のような影が浮かんだ どうやらそれは掌ほどの大きさの蝶のようだった もはや目も失い それを見ることは叶わないが かつて背中の肌だったささくれがそれを感じた 季節はずれの蝶は ぼろぼろになった羽根を庇うように硝子に羽根を添えている 遠くからやってきた渡り蝶であるのかもしれなかった きっと嵐にでも巻きこまれてしまったのだろう なかにいれて休めさせてやりたいが 生憎月光が射したとき 手と爪の残骸も夜のなかに散ってしまった 開かれたままの書物が だらしなく机の上に在った 次に鳥が啼いたとき 地図のように残された背中とともに消えなければならない その先は何もない はじまりもおわりもない無がただ口を開けて待っている ホーフマンスタールが死と隣りあわせで見ていた夢が気がかりだった たしかこの書物に記されていた 浄化されたい面持ちでここにやってきたが すでに手も爪も失い もう望みも潰えてしまった そのとき風がそよと吹き 窓硝子にはりついていた蝶が 書物の上にぽたりと落ちた そして宇宙が終焉を迎えるように ゆっくり書物がたたまれた そのときかすかに青い光がもれ 背中を照らした 遠くで鳥が啼いたかと思うと ふいに線だけとなった世界がはたはたとたたまれていき 地図となった背中も吸いこまれていった 緑暗色の書物の行方は ようとして知れない