ある寒い冬の夜 どこからかウタがやってきて あまりの寒さに思わず土にもぐりこんだ 土のなかも十分あたたかいとはいえなかったが 春のウタでからだを震わせ 寒さを紛らわせた 土のなかはさまざまな虫の幼虫や 種や 蚯蚓や 菌で犇いていて たいそう賑やかだった ここが荒野であることが不思議なほどだった ある夜 誰にも知られないあたたかな雨が降った ウタが春のようにからだを震わせると 幼虫や 種や 蚯蚓や 菌が目をさました そして欠伸をひとつすると むくむくとうごきだした はじめそれはぶるっとするほどのかすかなうごきであったが やがて荒野ぜんたいがむくむくと動きはじめた ウタはつづいていた そして千の季節のすぎるころ そこは小さな森になっていた 蚯蚓や枯葉が土に養分をもたらし 木が葉をひろげ実をつけるころになると どこからか鳥や 虫や けものたちが集まってきた ウタはつづき 森はたいそう大きくなっていった そばに里ができ やがて猟師が森にやってくるようになった 猟師たちは必要なだけの獲物をとると祭りを行い 恵みに感謝し 祈りを捧げた また千の季節がすぎる ウタはつづき 森は変わらなかったが 里は荒廃し やがて森が開拓され 住宅が立ち並び 道がそこかしこに走るようになった そして住宅から吐きだされる廃棄物が散らばり 処分場がつくられた また千の季節のすぎるころ 森をおさめていた狼のホロが錆びた罠にかかって死んでしまった 一雫の泪を残して ウタは止んだ するとみるみるうちに森は枯れていき 土に還っていった そして流行り病がひろまったかと思うと 消毒液の匂いを残して 住宅も土に還っていった ウタはゆっくり地表に顔を出し 春の風の吹くのを待っていた

うつしよ

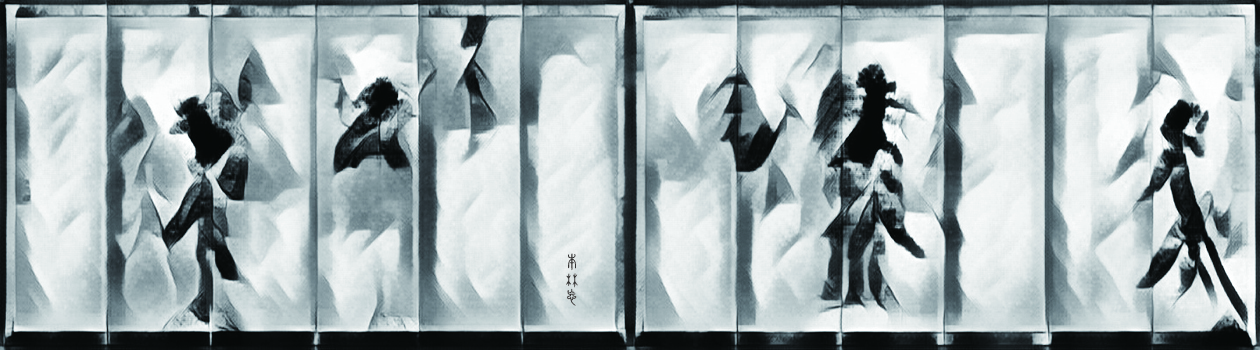

ある春の月夜 森にひとりの年老いた猟師のウスラがやってきた ウスラはこのあたりで最後の猟師であったが もうほとんど視力を失っていて 匂いで森を感じるばかりだった もちろん もう獲物を獲ることなどできない 匂いで木の実を嗅ぎ分けてはそれを拾い 腰から下げた袋に詰めていった 今宵は最後の猟のつもりで ぴかぴかに磨いた鉄砲を下げてこの森に入った だが銃弾はこめられていなかった 森のなかをゆっくり歩いていると なにものかがじっとこちらを窺っているような気がした 森の奥にはウスラが鳥籠と呼んでいる泉があった まだ若かったころ 森に迷いこの泉に辿り着いた 少し窪んだ地にあり一頭の羚羊が水をのんでいた 羚羊の背中には何羽かの鳥が止まり囀っていた 獲物を仕留めようとも思ったが 森に迷いあまりに喉が渇いていたので 思わず泉に駆け寄って喉を潤した それ以来ここでは狩をせず 黙って休むことにした ここに集まるものも誰もウスラを警戒しなかった この鳥籠は 村のものは誰も知らなかった ウスラだけの秘密の場所だった 今宵も少し息を切らしながら鳥籠に辿り着く だがけものたちのすがたはなく ただ月光が水面を妖しく照らしていた ウスラは鳥籠の脇の苔むした倒木に腰を下ろし 鉄砲をたてかけた 銃口が梟の目のように光っていた ウスラはぼんやりと水面を眺めた そよかぜが頬にふれたとき あたりが微笑みかけるようにゆれたような気がした それは 此の世がまるで 一枚の薄衣のようにどこまでもたよりない そんなこころの波紋だった 触れるとそこからほろほろとほどけていってしまいそうな 息をするのも憚られるような そんな感覚だった あまりに甘美なこころもちに どこかに連れ去られてしまいそうだった ゆれる薄衣の上をむかしの青空や 水をのむ羚羊や 巨大な熊や 蝶の群れの影がすぎていった 此の身が薄衣のなかへとけこんでいく どこかで小さなあかりがちろちろとゆれる 此の身はすでに薄衣いっぱいにひろがり ゆれている やがて薄衣はほろほろとほどけはじめ 薄い月の光のなかへと吸いこまれていく 翌朝 行方不明になったウスラの捜索が行われたがウスラのすがたはなく 小さな泉のほとりで 苔むした倒木にたてかけられた鉄砲が一丁 朝露に光るばかりだった

星わたり

ペンネは詞を話さなかった 舌をもってはいたがそれを詞のためにつかうのは億劫にすぎた ペンネの様子は その出立も振る舞いも 他のものたちとはまるで違っていた なぜ他のものたちと様子が違うのか それはペンネにもわからなかった なにしろペンネにはここ百年の記憶しかなかった それ以前のことは まるで窺い知る由もなかった ペンネには星から星へ渡る能力があった 夜空の星に狙いをさだめ じっと星を瞼の裏で思い浮かべて念ずると その星へ赴くことができた 目を開けるとまた此の星へ戻る それを見たものはやんやの喝采をする どうやら星から星へと渡っているさまが はっきりと見えるらしい でもペンネにとっては夢と変わりなかった あるときペンネは此の星に戻るとき 目を開けずに此の星を思い浮かべた すると此の星に戻ったのだが いつものような歓声はなく 静まりかえっていた あたりを見回すが誰のすがたもなかった 誰かを呼ぼうとするが 詞はついに出ない そこで目を開けようとするが 目はすでに開けられたままだった 此の星はいったいどの星なのだろうか 迷子になってしまったのだろうか 夜空を見上げるが 夜空に星はひとつもなかった ただ 玄い夜が百億年前からじっと蹲っているばかりだった

ヒの森

あたりにヒがみちてきた ふだんはまばらであるヒが いまはそこかしこに宿ってふるっている 気のせいか 森が一層膨れ上がっている 森に在るものは ヒをたっぷりあびながら跳ね回り 悦びにわく 猟師が鉄砲を構えながら森に入ってくる きっと狼のすがたでも見かけたのだろうが 森のなかのただならぬ気配に気がついて 足を止め 息を止め 耳を澄ませた そして 後退りするようにして森を出て 一目散に逃げていった ヒは一斉に笑い転げ そのはずみに幾度となく 分裂を繰り返した ふいに月が翳り ヒは押し黙った なにものかがゆっくり通りすぎていく 樟脳の香りがあたりにひろがる ヒが弾けているとき また月が翳った そして遠くからなにものかがゆっくりと近づいてきた あまりの出来事にヒは押し黙ったが その場を離れることができず ただ慄き 震えていた なにものかは森に入ると 長い二本の舌をのばし あたりにひそむヒをひとつ またひとつと喰らっていった 月が沈み なにものかが森を抜けるころ 森は生まれたばかりのような静寂につつまれ ただ冷たいばかりの空気が流れていった なにものかの行方はようとしてしれない

メランコリア

想像の膜を破り 物質的山河の涯に投げ出されると そこは革命運動のさなかで 無数の旗が翻り空を埋め尽くし 無数の声が割れて空間を満たし その隙間を幼子が歩いていた 物質界の反転現象は 宇宙を光の速度で侵食し いのちを喰い破り 夢を焼き尽くし 空間を粉々にしてゆく 革命の嬌声は そんな物質的郷愁を平らげ 街娼の衣の裾のように風に揺れる 夜明けの声明の響くころ 山河は押し黙り 想像であることも 物質であることも拒絶する 物質の淵を散策する男は散在する想像の欠片を拾い集め ごくりと呑みながら 涯へ 涯へ と歩いてゆく 人類の歴史が閉じるころ 革命は宇宙的戯言である と男は吐き捨てるように呟き 物質の淵から身を投げる そこにひろごる波紋は メランコリアのように ただ空間を 光のさざめきのように揺らした

月夜の漂流者

ある穏やかな月夜 野鼠のクィが川辺を歩いていると なにやら川岸に打ち上げられているけものを見つけた おそるおそる近づいてみると それは体中に傷を負った片目の貂のようだった どうやら意識がないらしく 鼻でつついても反応がまったくなかった 傷口にはみどり色の血が滲んでいた この森に貂はいなかった おそらく川の上流で嵐にあいここまで流されてきたのだろう クィはしばらく迷ったがとりあえず傷口を舐めて血を止めることにした そしてクィは一晩中 体中の傷口を舐めつづけた そして夜が明けるころ 出血はおさまってきた 雲を払うように風がひとつ吹いたとき 貂はうっすらと目を開けた 痛みに顔をしかめながら上体を起こしたとき 腹の傷を舐めている野鼠のすがたが目に入った そして思わず野鼠を掴み そのまま丸呑みにした そして川の水を啜ると 傷口をたしかめるようにしながら森の奥へと入っていった どうも前とは勝手が違っていた この森では風の音も 水の音も 鳥の囀りも詞として聞こえなかった ただ音としてしか聞くことができなかった あれからどれくらい経ったのだろう とにかく腹が減った 野鼠一匹くらいではとても腹は膨れない 貂はそのまま目につく虫や栗鼠や蚯蚓を喰らいつづけた それでも体力はなかなか戻らなかった 森のなかでは他所からやってきた貂の噂でもちきりだった 貂に話しかけたがいきなり喰われてしまった栗鼠の話や 縄張りを勝手に荒らし回っているなど すでに厄介ものだった 貂が流れ着いて何日かたったある夜 灰色熊のポオが貂に声をかけた 欲望のままに小さなものを喰らったりするような不作法なことをこの森でするもんじゃない と云ったが 貂は詞がわからないのか じっと片目でポオのことを見つめているだけだった そしてついと森の奥へ消えていった それからも貂による殺戮はつづいた ある夜 いよいよ貂を退治しようとポオが向かったとき 川辺で青白い炎につつまれている貂のすがたをみた それはとても此の世のものとは思えなかった 貂は細い咽び哭く声をあげながら踊っていた 貂は王から遣わされたのかもしれない それで詞も通じないにちがいない ポオはそう思い しばらく様子をみることにした それからポオの殺戮はぴたりと止んだ ポオはただ川辺に横たわっていた そしてみるみるうちに痩せさらばえていき 骨と皮ばかりになった 病気にでもなったのかもしれない そう思いかわるがわる森の実や果物を集めて貂の口元に運んだが 声をかけても相変わらず何の反応も示さず 口元に置かれた実や果物にも一切口をつけなかった そして殺戮を行わなくなって四十九日の夜 貂は一筋の泪をこぼして息絶えた ポオは短い祈りの詞を捧げると 貂の骸を川に流した そして骸が見えなくなるまでじっと見つめていた そのときどこからか桃の香りがしたが ポオが気づくことはなかった

彗星譚

十七番目の月が昇った夜 山羊のシビュラは森のはずれの星岩の上に立ち 遠くの町を見下ろしていた かすかに甘い香りを含んだ東風が シビュラのゼンマイのような角をそっと撫でていった そのとき角の内部の空気が震え 渦を巻いてシビュラに囁いた 東風は韻を踏んでいた シビュラが促されたように夜空を見上げると 星がひとつ流れた 星岩の脇の古代樹の天辺で 木兎の月のような目玉がぎょろりと動いた 町には風の詞を聞けぬものどもが暮らしている また東風がわたり 星がもうひとつ流れた 星の尾はそのままのびつづけ 町の上空で花火のように破裂した 町のあちらこちらに火の手があがり にわかに町が騒がしくなり 黒い影が埃のように蠢いた やがて町は燃え尽き 白い灰となって月に照らされた シビュラは夜の奥までのびるか細い声でひと啼きすると ゆっくり森を見渡し 星岩からひょいと飛び降り 森の奥へ消えていった 東風はもう吹かなかった

山猫

ある夕のこと 山猫のポムセが森を見回っていると 一頭の山羊をつれたひとりの男が森を歩いていた そうか もう祭りがやってくるのだな 今年はあの山羊が選ばれたというわけか 山猫は嘆息まじりに呟きながら 男の後をそっとついていった 池にさしかかったとき 男は池の畔に佇み 山羊に水を飲ませた 山羊は水をがぶがぶと飲み 一声啼いた 男は水を飲む山羊の脇に座り 池の水面を見つめながら山羊に何かを語りかけていた 男はふいに空を仰ぎ 叫び声をあげた 男はびっくりして逃げ出しそうになった山羊の綱を引き ゆっくりあたまを撫でた そして山羊に何かを語りかけながら 山羊の綱を解いた 山羊はきょとんとして男を見つめた そして杖を振り上げる男を見て 一目散に逃げ出し 森の奥へ消えていった 池の水面で魚が一匹跳ねた 男はため息をひとつ落とし 服のポケットに石を詰めはじめた そして男はよろよろと池の方へ歩き 倒れこむようにしながら 池に飛びこんだ そのまま 男は浮かんで来なかった 山猫はふんと鼻をならし もと来た道をゆっくり戻っていった もう日は沈みかけていた

精霊王

つぎの玄月の夜 王がやってくるという噂が精霊たちのあいだにひろまっていた なにしろ八百七十二年振りのことなので 王のすがたも 王の出迎え方も知るものはない もし王の機嫌を損ねでもしたら そのまま無に放りこまれるという噂もまことしやかに伝わっていた その真偽のほどは定かではないが 精霊だけでなく 森のいきものたちもみな畏れをいだいた 玄月の夜 ひとりの猟師が撃鉄に錆が浮いている古い鉄砲を肩にかけてやってきた あれはポムだね コマドリが囀った ポムはだらしなく鉄砲を下げ 森の奥へ奥へと歩いていった そして玉座岩につくと 徐に鉄砲を肩から下ろして岩にたてかけた 一息ついてからあたりを見回し 足を組み 煙草を取り出して火をつけた 紫煙を燻らせながら目を細め 無精髭の顔を緩めた いま玉座岩に坐っているこの男が王なのだろうか だれもが固唾を呑んで男の一挙手一投足を見守った 蛍火のような煙草の火が消え あたりが深い闇につつまれる ポムがゆっくり息を吐く そして玉座岩に立て掛けてあった鉄砲を取り 下から銃口を顎にあて ルネサンス期の絵画のように静止した ほどなく銃声がひとつ響きわたる どさり という音がしてポムのからだが玉座岩から落ちていく ポムは王ではなかったのか 王への捧げものだったのだろうか それから十年が経つても 王はまだやって来なかった そして今宵 二度目の八百七十二年めを迎える

月桃譚

ひとつも實がならぬというのに 庭の桃の木がすくすくのびる むかし庭師が 一本だけあまりに高くて不釣り合いだからいっそのこと伐り倒してしまいませう と云って鋸をあてたところ 遠くで雷が鳴り あっというまに土砂降りとなり 伐るのを止めたことがあった それ以来庭師は気味悪がって寄りつかなくなった いまも桃の木はすくすくとのびつづけ はたしてどれだけのびたのか もう庭からはうかがい知ることができない だが 相変わらず實はひとつもならぬ ある夜 どこからか声がしたような気がして目を覚ました 起きあがってみると なにやら庭のほうでぼんやり光がゆらめいている いったい何事かと障子を開けてみると 庭が薄桃色の光につつまれていた これはおかしなこともあるものだな と庭に出てみると 薄桃色の光のなかでなにやら目に見えるか見えないかほどの無数の塵がゆらめいていた 桃の木に手をあて天を仰ぐと かすかに桃の木がぷるんとふるえた そのとき ぽたりと桃の實が落ちた あたりがにわかに暗くなる もう沈んでしまったのか 月のすがたはどこにもなかった どこからともなく 孤独が押しよせてくる